請求業務は一見ルーティンに見えますが、金額や日付、送付先といった小さな誤りが入金遅延や対外トラブルにつながります。「担当者が気をつける」だけでは、慣れや業務量の増加によって注意が薄れ、再発の温床になります。

そこで本記事では、個人の注意に依存せず仕組みでミスを減らす考え方と具体的な手法、ダブルチェックの落とし穴について実務視点で解説します。

目次

請求業務で発生するミスの構造

請求のミスは単発のヒューマンエラーに見えて、実はフローやツール設計、運用ルールの隙間から生じます。代表的なパターンは以下です。

- 金額や税額の入力ミス

- 日付(請求日日・支払期限)の誤記

- 送付先・振込先の誤登録

- 明細の抜けや数量・単価の間違い

- 添付資料や発送方法の漏れ

複数の情報ソース(受注、契約、稼働など)を手作業で突合するとミスは増えます。ミスを起点に手戻りが発生すると、対外的な信用損失や追加対応の手間につながるため、早めの対策が重要です。

参考:請求書関連業務でよくあるミスと対策|実務担当者が知っておきたい注意点と防止策

個人の注意に頼らない仕組みづくり

目的は「人がミスをしにくい状態を作る」ことと「ミスが起きても影響を小さくする」ことです。以下の対策を組み合わせて導入すると効果が高まります。

テンプレート(入力補完)の活用

よくあるパターンの請求や価格が決まっているもの、備考が定型的なものはテンプレート化して入力負荷を減らします。こうすることで、入力ミスや漏れを防ぎ、作業効率も向上します。

自動化とシステム連携で二重入力をなくす

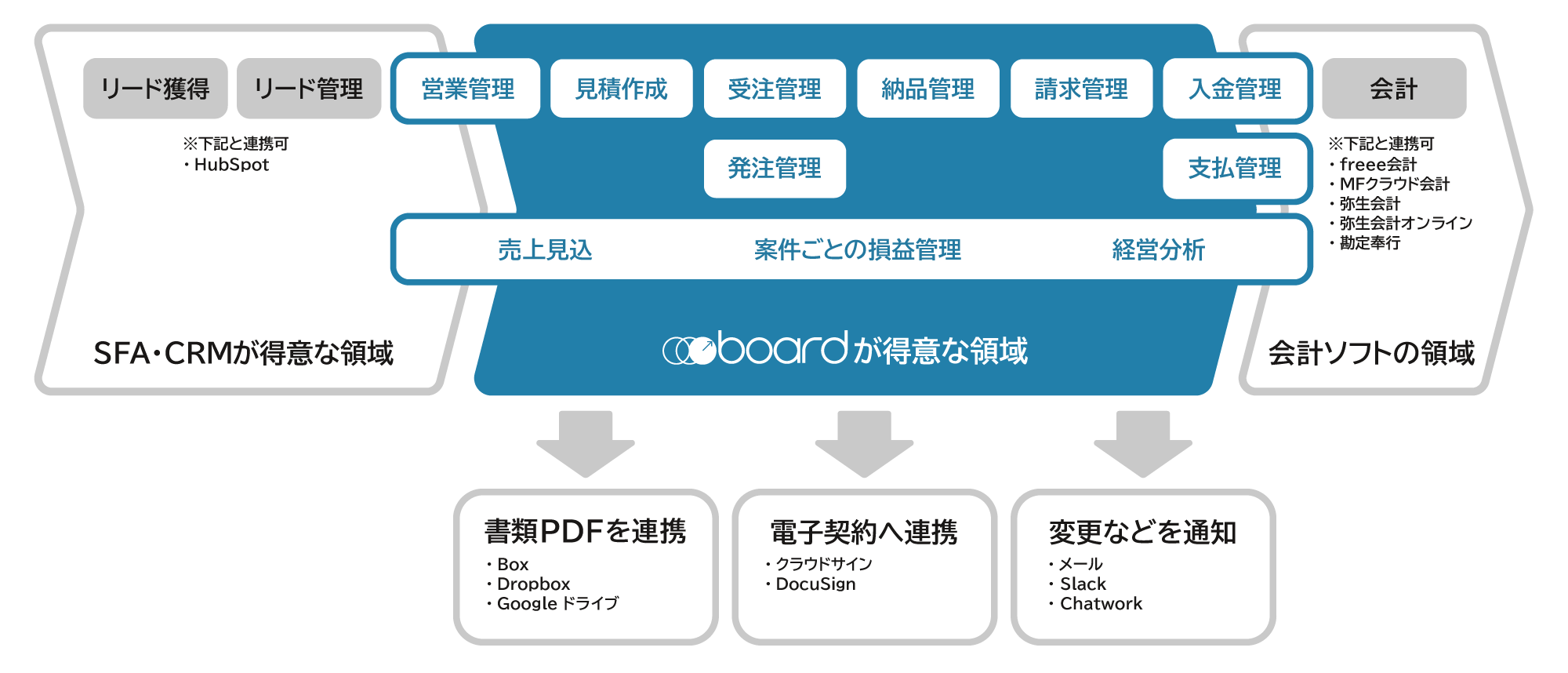

受注・契約・勤怠などの外部システムと連携して、転記作業を減らします。API連携やCSV取り込みによって入力ミスを防げます。

過去の請求書をコピー

過去の請求書をコピーすることで、同じ取引先や同様の内容の請求書を簡単に作成できます。ただし、日付の変更忘れや内容の微妙な違いを見落とすなど、新たなミスを生むリスクもあるため、注意が必要です。

承認フローを設計する(だが過信は禁物)

申請→承認のプロセスは有効ですが、運用が形骸化するリスクがあります。とくに件数が多い場合、形式上、上長が承認しているだけという運用も多く見られ、この場合はチェック機能が働きません。

承認フロー設計のチェックポイント

- 承認者ごとにチェック対象を分離する(例:金額は経理、明細は営業)

- 承認履歴を自動で記録し、誰がどの項目を確認したか追跡できるようにする

- 承認者の負荷が高いときは高額のみ多段承認にするなど強弱を付ける

承認は重要ですが、承認者が慣れて形式的にボタンを押してしまうと意味は薄れます。承認に頼り切らず、入力時点の工夫を充実させましょう。

クラウド請求書サービスを導入することで、これらの仕組みを効率的に実現できます。以下の記事も合わせてご覧ください。

ダブルチェック(申請・承認)の長所と落とし穴

ダブルチェックは検出力を高めますが、次のような落とし穴があります。

- 視点が同じだと双方で同じミスを見落とす

- 忙しさや慣れでチェックが形式化する

- チェックコストが高く、承認待ちで業務が滞る

- 多段階承認では、「前の人が(後ろの人が)チェックするはず」という安心感から、チェックが疎かになる

対策としては、チェック項目を明確に分離する(宛先・金額・明細など)などして承認者の責任範囲を明確にすると良いでしょう。

まとめ

請求業務のミスは「気をつける」だけでは長続きしません。請求書発行システムを使い「仕組み化」を進めることが重要です。ただ、請求書発行システムを使っていても、人間が操作する以上、ミスは完全には防げません。

申請・承認などのダブルチェックは有効な手段ですが過信は禁物です。前段の仕組みを強化し、定期的にレビューして現場の声を取り入れることが、安定した請求業務運営の近道です。