中小企業では手軽さからエクセルで販売管理を始めるケースが多く見られます。初期費用がかからずカスタマイズしやすい反面、規模や業務が拡大するにつれて「見えないリスク」が顕在化します。

本記事では、エクセルを販売管理の主要ツールとして使うことによる代表的なリスクを整理し、現場で取り得る対策とシステム導入の判断のヒントを提供します。

エクセルで販売管理を行う主なリスク

エクセルを販売管理に使う際にとくに注意すべきリスクをパターン別に整理します。各項目は後続の節で具体例と対策を示します。

参考:その他の販売管理の課題と解決策については「販売管理の課題と解決策|中小企業が陥りがちな失敗事例と対策」をご覧ください。

ヒューマンエラーとデータの信頼性低下

セルの上書きや数式ミス、コピー&ペーストの誤りなど、手作業が中心のため単純ミスが発生しやすくなります。複数人が同じファイルを編集する場合、誰がどの変更を加えたかが追跡しづらく、誤った在庫情報や請求金額が発生すると顧客対応やキャッシュフローに直接影響します。

データの分散と一貫性の欠如

エクセルはファイルごとにデータが保存されるため、顧客マスター・受注・出荷・請求などの情報が分散します。結果として最新データの把握が困難になり、部門間で食い違いが生まれやすくなります。集計や分析を行う際には手作業での統合作業が必要になり、作業時間が増えるだけでなく、確認コストも高くなります。

バージョン管理と同時編集の問題

メール添付やファイル共有で「最新版」がどれか分からなくなる問題はよく見られます。また同時編集に対応していない環境では、変更が上書きされるリスクが高く、復元が困難です。クラウド型スプレッドシートでも構造設計が不十分だと混乱が起きます。

セキュリティーとアクセス管理の脆弱性

ファイルにパスワードを設定する程度の対策しか行われていないケースが多く、個人情報や取引情報が漏洩するリスクがあります。アクセス権限のきめ細かい設定やアクセス履歴の監査が困難なため、内部不正や誤公開が発生した場合の影響が大きくなります。

スケーラビリティの限界とパフォーマンス問題

データ量が増えるとファイルの読み書きや計算が遅くなり、作業効率が落ちます。マクロや複雑な数式に依存している場合、処理が不安定になり、トラブル対応に時間がとられます。

事業が順調にいけばいくほど、エクセルの限界に直面する可能性が高まります。

コンプライアンスと法令対応の難しさ

電子帳簿保存法やインボイス制度など、法令で求められる保存要件や証憑管理に対して、単純なファイル保存だけでは対応が不十分です。タイムスタンプや改ざん防止、検索性の確保といった要件を満たすためには追加の運用やツールが必要になります。

具体的な事例と発生しやすいトラブル

以下はエクセルで販売管理を行う際に実際に発生しやすいトラブル事例です。いずれも業務に大きな影響を与える可能性があります。

誤請求・重複請求の発生

異なる担当者が別ファイルで請求を作成し、同じ顧客に対して重複して請求が発生するケースがあります。請求後の差額調整や顧客クレーム対応が必要となり、信用失墜や回収遅延につながる恐れがあります。

在庫数の不整合による欠品・過剰発注

在庫管理をエクセルで行っている場合、出荷のタイミングで最新在庫が反映されていないと欠品や重複発注が起こります。これにより納期遅延や在庫コストの増大を招くことがあります。

データ消失・ファイル破損

誤ってファイルを削除した、保存に失敗した、あるいはファイルが破損したといった事例は珍しくありません。バックアップ運用が手作業の場合、復旧に時間がかかり業務停止につながる可能性があります。

分析の停滞と意思決定の遅れ

営業や経営層が迅速に数字を把握できないことで、価格設定や販促施策、仕入れ判断が遅れることがあります。エクセルベースの集計はリアルタイム性に欠け、タイムリーな意思決定を妨げます。

エクセル運用の中でできる対策

以下はエクセル運用のリスクを受け止めつつ、短期的に実行できる現場対策です。ただし、根本的な解決にはならないため、長期的には販売管理システムの導入を検討することをお勧めします。

運用ルールの明確化とテンプレート化

ファイルの命名規則、編集権限、更新履歴の管理方法を文書化します。テンプレートに入力規則や数式を組み込み、不要なセルの編集をロックすることで誤入力を減らせます。

バックアップと復元手順の整備

定期的な自動バックアップの設定(クラウドストレージや社内サーバー)と、復元手順をドキュメント化しておきます。重要データはバージョン管理が可能な仕組みを活用しましょう。

アクセス管理と監査ログの導入

共有方法を見直し、編集可能なユーザーを限定します。可能であればアクセスログが確認できるストレージサービスを選び、万が一の不正や誤操作の調査ができるようにします。

定期的な突合チェックと簡易レポート化

定期的にマスターデータとトランザクションの突合を行い、差異が生じた場合のルールを定めます。経営に渡す数値はCSV等で抽出し、簡易BIツールやダッシュボードで可視化するのも有効です。

クラウド販売管理システム導入を検討すべきタイミング

以下のサインが見られたら、エクセル運用からクラウド販売管理システムへの移行を検討するとよいでしょう。

業務負荷が増大している場合

データ統合や月次処理に多くの時間が取られている、または残業が常態化している場合はツール導入の優先度が高まります。

なお、販売管理システムの導入には一定の時間がかかります。そのため、明らかな問題が発生する前の予兆の段階で検討を始めることが望ましいです。

ミスやトラブルが頻発している場合

誤請求・入金振込ミス・在庫誤差など、業務上のトラブルが業績や信用に影響し始めたら早急な対策が必要です。

ミスが発生すると「気をつける」という対策が取られがちですが、人間は慣れるとすぐに気をつけなくなるため根本解決になりません。システム化による自動化・標準化を検討しましょう。

拡張性・統合性が求められる場合

会計システムやEC、物流と連携が必要になってきたら、データ連携が容易な販売管理システムを検討するタイミングです。

複数のシステム間で二重入力を繰り返している場合、チリツモで大きな工数ロスになります。API連携や自動同期が可能なシステムを選びましょう。

クラウド販売管理システムに関する参考記事

クラウド販売管理システムに関して、以下の記事も合わせてご参照ください。

システム導入時のチェックポイント

導入候補を評価する際の主要な観点を挙げます。

データ移行の容易さ

既存のエクセルデータをどの程度スムーズに取り込めるかは導入時の負担に直結します。CSVインポートやAPI連携、データクレンジング支援の有無を確認しましょう。

権限管理と操作ログ

誰がいつどのデータを編集したかを追跡できるかは、内部統制とトラブル対応において重要です。

カスタマイズ性と将来の拡張性

業務に合わせたカスタマイズがどの程度可能か、将来的な機能拡張や外部連携のしやすさも確認ポイントです。

コストと導入スピードのバランス

初期費用だけでなく、運用コスト・サポート体制・教育コストを含めて総合的に評価します。短期で効果を出したい場合は段階的に導入できるクラウドサービスが向いています。

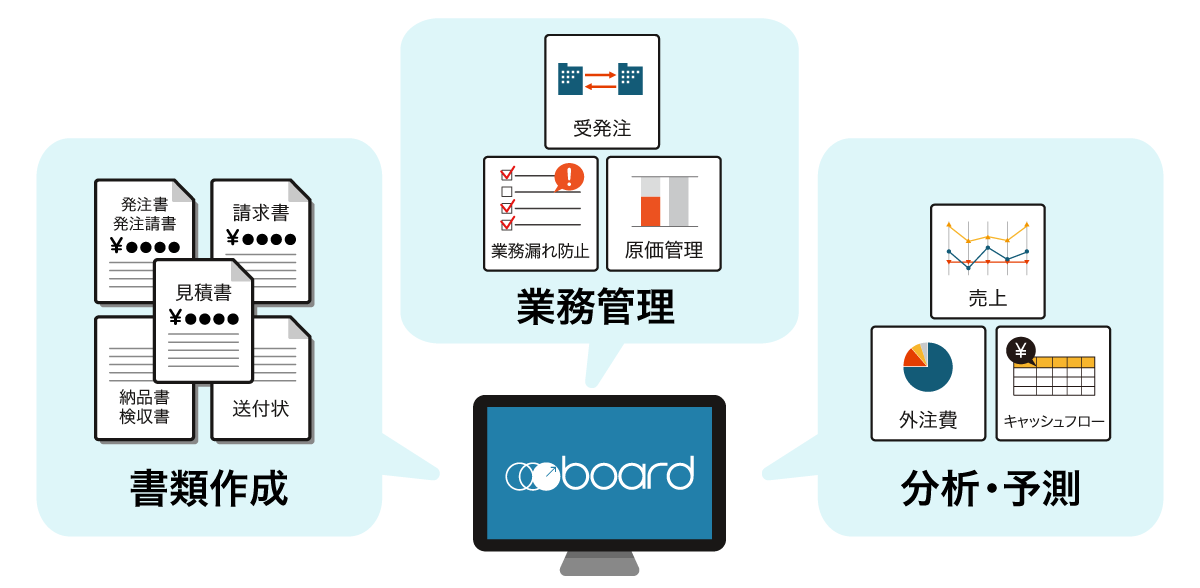

boardは、クラウド請求書サービスの使いやすさ・価格感で、販売管理業務まで効率化することができるサービスです。

またはboardについてより詳しく見る

まとめ

中小企業がエクセルで販売管理を行うことは、初期段階では合理的な選択肢です。しかし、業務が広がるにつれてヒューマンエラーやデータ分断、セキュリティーや法令対応の課題が顕在化します。まずは現状の運用を見直し、短期対策(運用ルール・バックアップ・アクセス管理)を講じつつ、長期的には販売管理システムの導入を検討するのが現実的です。

ファイル管理の工夫やシステムの段階的導入によって、現場の負担を軽減し、より正確でスピード感のある経営判断につなげていきましょう。