「自動契約更新」とは、定期請求の案件で利用できる機能の1つです。請求期間終了後、顧客から解約の意思表示がない場合に、自動的に契約が更新されるケースなどで利用するための機能で、請求期間終了日の翌日に請求期間を延長する処理が行われます。

このヘルプでは自動契約更新の仕組みを詳しく解説します。

目次

自動契約更新の設定箇所

案件編集画面で「請求タイミング」を「定期請求」に設定すると、「自動契約更新」という設定項目が表示されます。この項目をONにすることで自動契約更新が有効になります。

自動契約更新が行われる条件

自動契約更新の対象になるのは、以下2つの条件をどちらも満たしている案件です。

- 案件の受注ステータスが 「受注確定」または「受注済」であること。

- 請求期間終了日が過去の日付ではないこと。

自動契約更新処理が行われるタイミング

自動契約更新が行われるのは、「請求期間終了日の翌日」です。処理は日付変更直後の夜間に順次行われます。

よくあるご質問

自動契約更新の設定がONであるにもかかわらず、自動契約更新が行われなかったというお問い合わせをいただくことがあります。こちらについては、FAQ「自動契約更新をONにしたのですが、更新されません」を参照してください。

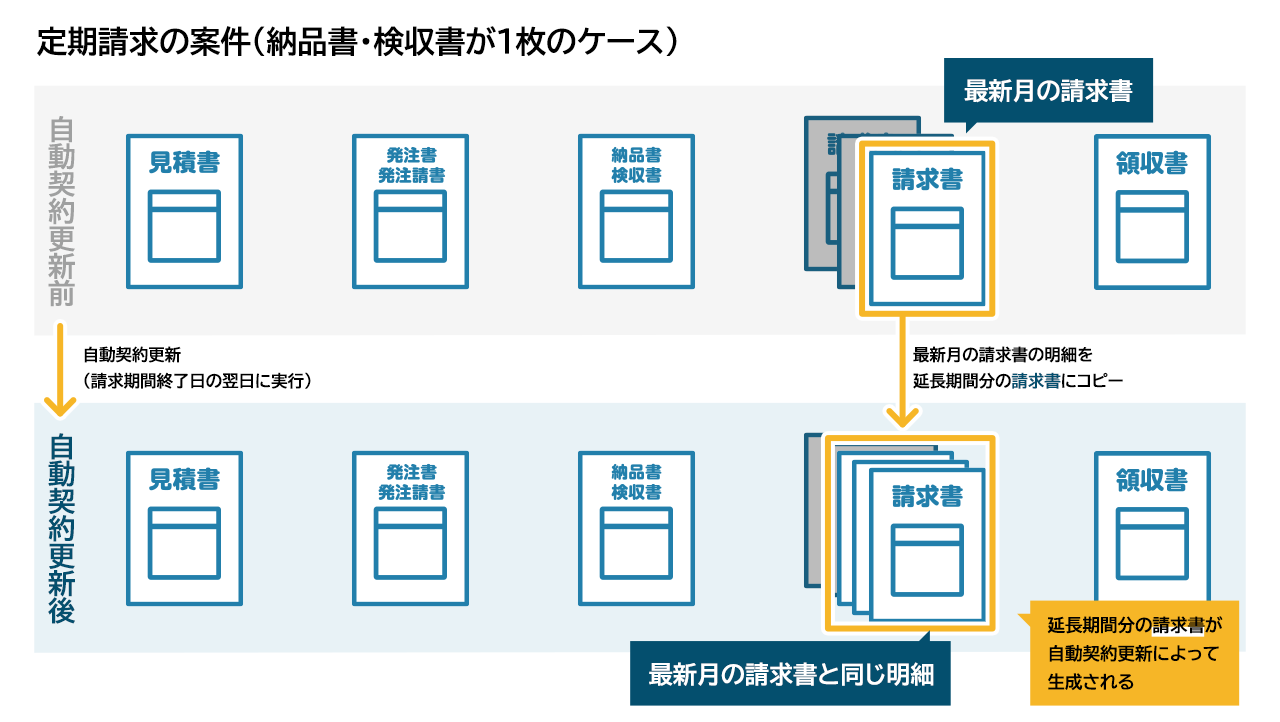

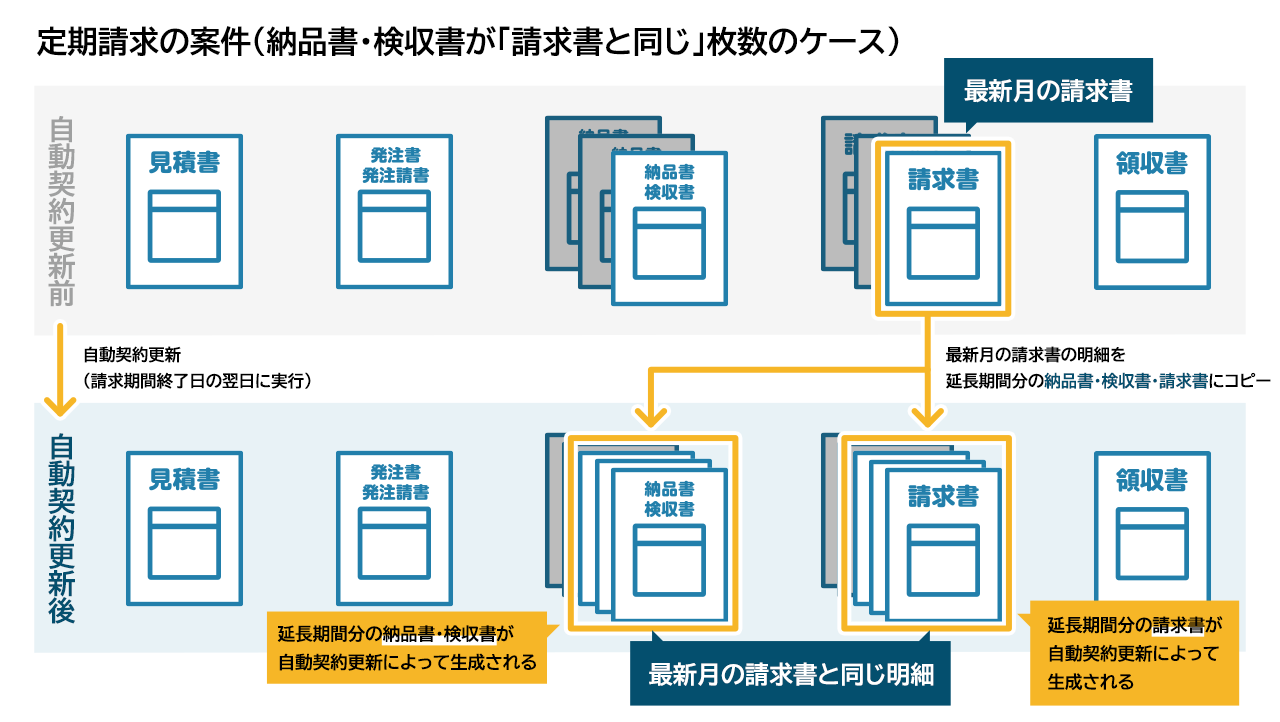

自動契約更新によって行われる処理

自動契約更新では、以下の処理が行われます。

- 設定内容に応じて請求期間を延長し、その期間に沿って新しい請求書を生成する処理

- 延長期間分の新しい請求書に、書類明細を反映する処理

- 納品書の枚数が「請求回数と同じ」に設定されている場合、延長期間分の新しい納品書・検収書を生成し、書類明細を反映する処理

以下、それぞれ詳しく解説します。

設定内容に応じて請求期間を延長し、その期間に沿って新しい請求書を生成する処理

自動契約更新の設定では、「更新時に◯回分を延長」という設定項目があります。この設定に応じて、請求期間をどれだけ延長するか(何回分の請求書を生成するか)が決まります。

たとえば、毎月請求で「更新時に1回分を延長」であれば、請求期間が1ヶ月延長され、追加の請求書が1枚生成されます。あるいは、毎年請求で「更新時に2回分を延長」であれば、請求期間が2年延長され、追加の請求書が2枚生成されます。

延長期間分の新しい請求書に、書類明細を反映する処理

新しく生成される請求書には、自動契約更新の処理が行われた時点で「最新の月の請求書」の内容がコピーされます。

*「最新の月の請求書」とは、たとえば、毎月請求で1月〜12月の請求書が存在する場合の「12月の請求書」を指します。

このとき、コピー元の請求書の明細に「◯年◯月請求分」という文言(定期請求メッセージ)が入っていた場合、その箇所は自動的に請求書の請求年月に置き換えられます。

*定期請求メッセージは、見積書から請求書に明細を反映する際に自動挿入されます。詳しくは、FAQ「定期請求における見積書の入力方法と請求書への自動反映」を参照してください。

また、請求書の明細以外の部分については、以下のような仕様になっています。

- 「書類の宛先・送付先の変更機能」を使用している場合、「その他設定→書類の宛先・送付先」の内容も新しく生成される請求書に引き継がれます。これは、「書類上の宛先・送付先」の設定内容が定期請求の月ごとに変わることは少ないためです。

- 「自社情報」と「会計計上日」は新しく生成される請求書には引き継がれません。「自社情報」は、会社名が変更になった場合などを想定しており、基本的には最新の自社情報を反映するケースが多いため、以前の内容を引き継がないようになっています。また、「会計計上日」は、その都度変わると考えられるため、引き継がないようになっています。

よくあるご質問

- 自動契約更新で生成された請求書が0円(白紙)になってしまうケースについては、FAQ「定期請求で請求書が0円になっています。なぜですか?」を参照してください。

- 自動契約更新で生成された請求書の定期請求メッセージがすべて同じになってしまうケースについては、FAQ「定期請求の各月の請求書に自動的に入る「○年○月請求分」という表示がすべて同じになってしまいます」を参照してください。

納品書の枚数が「請求回数と同じ」に設定されている場合、延長期間分の新しい納品書・検収書を生成し、書類明細を反映する処理

新しく生成される納品書・検収書には、自動契約更新の処理が行われた時点で「最新の月の請求書」の内容がコピーされます。「最新の月の納品書」ではなく、「最新の月の請求書」がコピーされることに注意してください。また、納品書の「納品日」には、対応する請求書の「請求日」と同じ日付が入ります。

自動契約更新を利用する際のポイント

自動契約更新が正しく動作するためは、請求期間が正しく設定されている必要があります。以下2つの条件を満たすように請求期間を設定してください。

- 「請求期間の終了日」と「支払条件の締め日」が同じになるように設定する。

- 「請求期間」が「請求間隔の月数」で割り切れるように設定する。

- 請求期間は「日数」ではなく「月数」でカウントされます。たとえば、請求期間を「2021-01-20〜2022-01-19」とした場合、日数で数えれば「365日(=1年)」ですが、月数で数えた場合には「13ヶ月(≠1年)」になってしまい、「請求間隔の月数」で割り切れないため、自動契約更新が正しく動作しません。

「請求期間」の設定について、月末が支払条件の締め日になるケースの設定例は、定期請求のヘルプの「自動契約更新」セクションを参照してください。また、月末以外が締め日のケースは、FAQ「支払条件の締め日を月末以外(5日、10日など)に設定している場合、定期請求の請求期間はどのように設定すればよいですか?」を参照してください。