| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限新しいタブで開く |

|---|---|---|---|---|---|

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設定次第 |

「合計請求書」とは、同一顧客に対する複数の請求書を1つの請求書にまとめることができる機能です。

boardの合計請求書は、個別の請求書データは残しておくため、元の請求書はそのまま残り、それとは別に、発行用に合計請求書を作る仕組みになっています。

*「書類上の宛先・送付先」変更機能を使用した場合の当機能への影響については、同機能のヘルプをご覧ください。

目次

- 合計請求書を作成する

- 合計請求書の合算方式

- 合算時の案件名表示や案件区切りで使える差込タグ

- 案件行の明細日付の設定

- 合計請求書作成時のソート項目

- 合計請求書作成時のルール

- 合計請求書一覧

- 合計請求書と売上集計への影響

- 請求一覧上で合算済みかどうか確認する

- 合計請求書に関するよくあるご質問

合計請求書を作成する

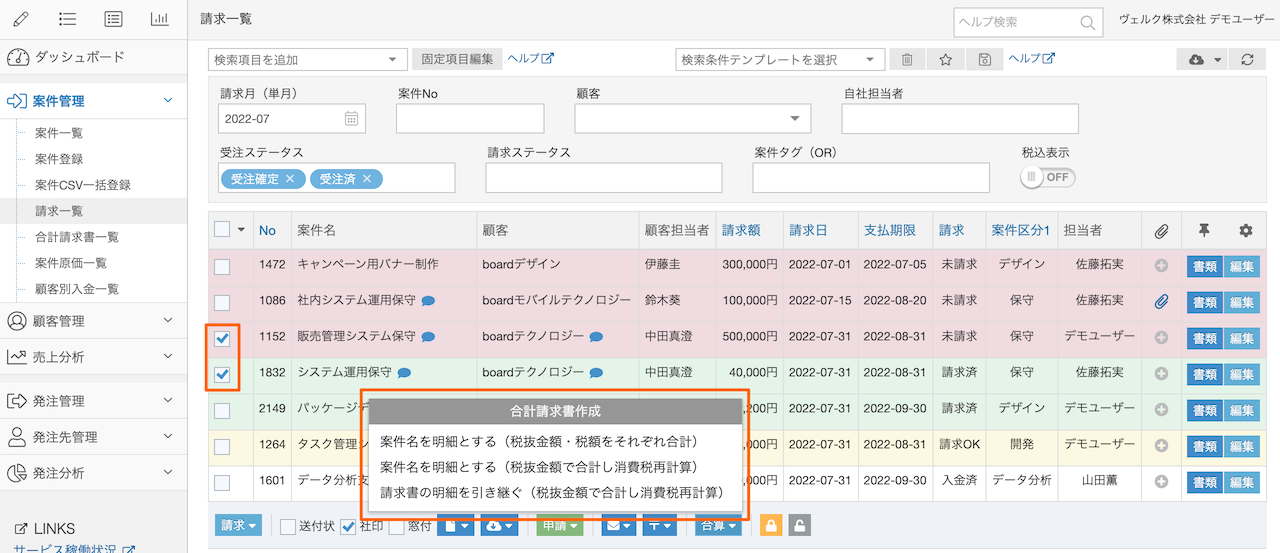

合計請求書は、請求一覧から作成することができます。合算対象の請求を選択し、一覧下の「合算」ボタンから合算方式を選択すると、合計請求書が作成されます。なお、異なる顧客を選択した場合やすでに合算済みの請求書を選択している場合は作成することができません。

合計請求書を作成後、合計請求書の編集画面が表示されるので、内容を確認し、必要に応じて編集してください。

合計請求書を作成しても、元の請求書データはそのまま残ります。合計請求書は、あくまで発行用に別途作成するイメージで、元のデータが合算・削除されてしまうことはありません。

合計請求書の合算方式

合計請求書を作成する場合、大きく分けて「案件レベルの合算」と「明細レベルの合算」の2種類があり、明細の反映内容が変わります。

- 案件レベルの合算:合算元の案件名が、合計請求書の明細になります。

- 明細レベルの合算:合算元の請求書の明細が、合計請求書の明細になります。

その上で、具体的な合計請求書の合算方式は以下のとおりです。

案件レベルの合算

案件名を明細とする(税抜金額・税額をそれぞれ合計)

合計請求書の明細には、元の請求書の案件名が入ります。たとえば、案件A・案件B・案件Cという3つの請求書を合算した場合、各請求書の明細は引き継がれず、合計請求書の明細には、「案件A」「案件B」「案件C」という3行が入ります。

この際、合計請求書の請求金額や消費税額などには各案件の金額をそのまま合計したものが入ります。そのため、この方式の場合は、請求書の金額合計と合計請求書の金額は必ず一致します。

*合計請求書の合算方式は、あくまで最初の合算方法を指定するためのものとなっており、合算した後に明細行の変更(位置の移動、見出し行への種類変更など)を行いますと、入力内容に基づいて金額の再計算が行われます。この結果、金額が一致しなくなる場合もありますのでご留意ください。

ただし、この方式は合計請求書単体(1枚)ではインボイス制度の要件を満たしません。インボイス制度では「消費税の端数処理は税率ごとに1回」となっておりますが、この方式では消費税の計算が合算前の各請求書でそれぞれ行われているため、端数処理の要件を満たさないものと考えられます。

この方式は「納品書と請求書を組み合わせて適格請求書の要件を満たすケース」など他の書類と組み合わせて要件を満たす場合に利用し、合計請求書1枚でインボイス制度の要件を満たしたい場合は、他の合算方式を利用してください。

なお、当方式は、上メニューの「設定→機能表示設定」の「インボイス制度非対応の合計請求書合算方式」をOFFにすることで非表示にできます。また、当設定が追加された2023年6月18日以降に新規に作成されたアカウントでは、デフォルトでOFFになっています。

案件名を明細とする(税抜金額で合計し消費税再計算)

合計請求書の明細に元の請求書の案件名が入る点は前述の「税抜金額・税額をそれぞれ合計」と同様ですが、消費税の計算方法が異なります。

この方式の場合、各請求書の税抜金額を合計し、その金額を元に消費税計算を行います。そのため、端数処理の結果、元の請求書の消費税額合計と異なる可能性があります。

案件名を明細とする(税込金額で合計し消費税再計算)

合計請求書の明細に元の請求書の案件名が入り、消費税を再計算する点は前述の「税抜金額で合計し消費税再計算」と同様ですが、消費税の計算方法が異なります。

この方式の場合、各請求書の税込金額を合計し、その金額を元に消費税計算を行います。前述の「税抜金額で合計し消費税再計算」が「税抜金額」を合計するのに対して、当方式は「税込金額」を合計します。

そのため、税込金額で元になる請求書の合計と一致させたい場合に、当方式をご利用ください。

なお、当方式は、書類の「内税入力」を利用します。そのため、内税入力が無効になっている場合は表示されません。当方式が表示されていない場合は、上メニューの「設定→書類詳細設定」で対象の設定の「内税入力」をONにしてください。また、書類詳細設定は複数作成して案件ごとに切り替えることができますが、当方式を利用する場合、元になる請求書のうち1つは「内税入力」がONの設定になっている必要があります。

明細レベルの合算

請求書の明細を引き継ぐ(税抜金額で合計し消費税再計算)

前述の合算方式では、合計請求書の明細には案件名が入るかたちでしたが、この方式では、各請求書の明細をすべて引き継ぎます。

また、その上で消費税を再計算しますので、端数処理の結果、元の請求書の消費税額合計と異なる可能性があります。

合算時の案件名表示や案件区切りで使える差込タグ

合計請求書の明細には、合算元の案件名や明細が引き継がれますが、その際に反映する内容は書類詳細設定で定義する仕組みになっています。

この設定は、上メニューの「設定→書類詳細設定」から対象の設定の編集画面を開き、「案件 - 合計請求書」タブにある「案件レベル合算時の案件名表示」や「明細レベル合算時の案件区切り」の項目で設定できます。それぞれの入力欄の上にある「差込タグ」の選択リストからご希望の項目を選択することで、入力欄にその差込タグが入ります。

差込タグは、合計請求書を作成した際に、案件に登録されている情報に置き換えられます。たとえば、書類詳細設定の「案件レベル合算時の案件名表示」の項目に、差込タグを使って「##案件名##(No.##案件No##)」という設定を行うと、合計請求書の明細には「サンプル案件(No.1234)」というかたちで案件の情報に置き換えられた文言が入ります。

留意事項

- 書類詳細設定は複数作成して案件ごとに変えることができます。合計請求書は、複数の案件を束ねるため、元になる案件ごとに異なる書類詳細設定が指定されている可能性があります。この場合は、「作成処理上の最初の案件」の書類詳細設定が使用されます。もし特定の書類詳細設定が合計請求書に適用されるようにしたい場合には、合算元のすべての案件に同じ書類詳細設定をセットしてください。

案件行の明細日付の設定

合計請求書では、書類詳細設定の「明細行に日付表示」がONの場合、明細行に日付の入力欄が表示されます。

*「明細行に日付表示」の設定項目は、上メニューの「設定→書類詳細設定」から対象の設定の編集画面を開くと、「案件 - 合計請求書」タブの下方にあります。

この日付の入力欄は、空欄にしておいて手動で日付を入力できる他、合算元の案件名が記載される行(案件行)にその案件の日付を自動反映することも可能です。

*「明細レベル」の合算方式の場合、合算元の請求書の明細行に日付が入力されているものは、合計請求書の明細行にもその日付が反映されます。

案件行に合算元の案件の日付を自動反映したい場合、上メニューの「設定→書類詳細設定」で対象の設定の編集画面に進み、「案件 - 合計請求書」タブを開きます。そのタブにある「案件行の明細日付」の項目をご希望の内容に設定すると、合計請求書にその日付が反映されるようになります。

たとえば、「案件行の明細日付」の項目に「納品日」を設定した上で案件レベルで合算した場合、合計請求書の明細は、以下のスクリーンショットのように「日付」欄に合算元の案件の納品日が自動反映されます。

留意事項

- 書類詳細設定は複数作成して案件ごとに変えることができます。合計請求書は、複数の案件を束ねるため、元になる案件ごとに異なる書類詳細設定が指定されている可能性があります。この場合は、「作成処理上の最初の案件」の書類詳細設定が使用されます。もし特定の書類詳細設定が合計請求書に適用されるようにしたい場合には、合算元のすべての案件に同じ書類詳細設定をセットしてください。

合計請求書作成時のソート項目

合計請求書上には、元になっている請求情報(案件名や金額など)が引き継がれますが、合計請求書作成時のこの並び順は、書類詳細設定で指定することができます。

デフォルトでは「案件No」順になっていますので、変更する場合は、上メニューの「設定→書類詳細設定」で対象の設定の「編集」に行き、「案件 - 合計請求書」タブにある「作成時のソート項目1〜3」で指定してください。

なお、ソート項目は3つまで指定できますので、たとえば「作成時のソート項目1:納品日」「作成時のソート項目2:案件No」のように複数の項目を指定することで、「作成時のソート項目1」が同じ内容だった場合のその中での並び順も指定できます。

合計請求書作成時のソートに関する仕様・留意事項

- 並び順はすべて昇順です。

- 納品日・検収日など必須ではない項目の場合は空欄の可能性があります。この場合、空欄のものが最初に来て、その後、値が入っているもので昇順となります。

- 書類詳細設定は複数作成して案件ごとに変えることができます。合計請求書は、複数の案件を束ねるため、元になる案件ごとに異なる書類詳細設定(異なるソート項目)が指定されている可能性があります。この場合は、「作成処理上の最初の案件」の書類詳細設定が使用されます。もし特定の書類詳細設定が合計請求書に適用されるようにしたい場合には、合算元のすべての案件に同じ書類詳細設定をセットしてください。

- ソート項目に「顧客支社」を指定した場合、boardでは顧客支社のカナ名は持っていないため、名称での並び順ではなく、内部的なID順になります。そのため、何かしらの意味を持った並び順ではなく、「同一の顧客支社ごとにまとめる」という目的でご利用ください。

合計請求書作成時のルール

合計請求書は以下のルールで作成しています。

合計請求書No

合計請求書上に表示される請求書Noは自動採番されません。書類詳細設定のソート項目に従って、合算対象のうち最初の請求書の案件Noがセットされていますので、必要に応じて合計請求書編集画面で変更してください。

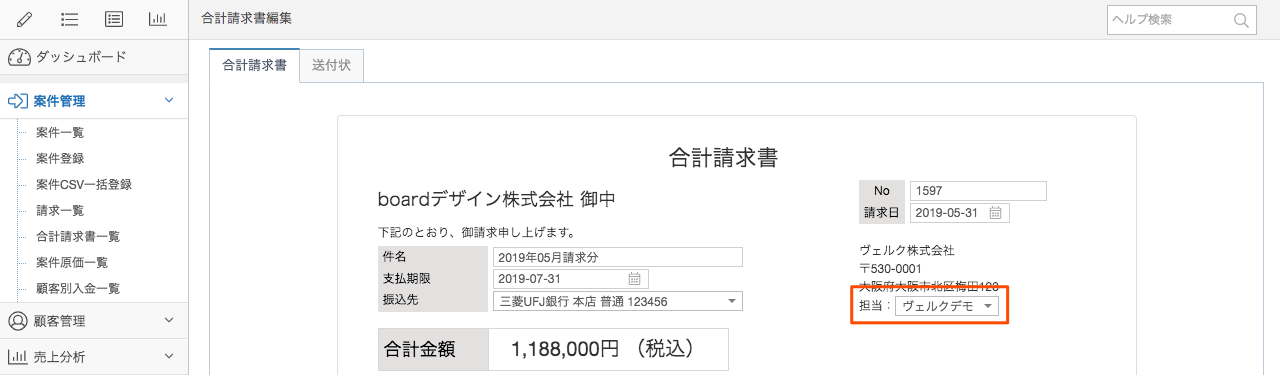

自社の担当者情報

自社の担当者情報は、最初に処理された案件情報の担当者を合計請求書の担当者に設定しています。変更が必要な場合は、合計請求書編集画面の下記にて変更することができます。

請求日

合計請求書の「請求日」は、最初の請求書の請求日をセットしています。変更が必要な場合は、合計請求書の編集画面から変更することができます。

顧客担当者

合計請求書の「顧客担当者」は、最初の請求書の顧客担当者をセットしています。変更が必要な場合は、合計請求書編集画面の下記にて変更することができます。

端数処理

端数処理の設定は、最初の請求書と同じものが適用されます。そのため、端数処理設定が異なる請求書を合算する場合には、合計請求書の作成後に端数処理の結果が希望通りになっているかご確認ください。もし端数処理が希望通りでない場合には、「小計・消費税の手動変更機能」で金額を調整してください。

合計請求書一覧

合計請求書を作成すると、「合計請求書一覧」画面に表示されます。一覧上での操作は、基本的に請求一覧と同様ですが、以下の点が請求一覧と動作が異なります。

合計請求書の請求ステータス変更

合計請求書の請求ステータスを変更すると、元の請求書データの請求ステータスも一緒に連動して変更されるため、請求書と合計請求書のステータスを二重管理する必要はありません。

*合計請求書の請求ステータスは、合計請求書一覧で変更する方法の他に、合計請求書の編集画面で変更する方法もあります。

合計請求書の削除

合計請求書を削除する場合には、合計請求書一覧で削除対象のものにチェックマークを入れて、一覧の右下にある「削除」ボタンを押してください。

合計請求書一覧で削除すると、単純に合計請求書のみが削除され、元の請求書データには影響はありません。そのため、たとえば合計請求書の作成対象を間違えた場合など、再作成する時にご利用ください。

その他の印刷・メール送信・捺印申請・CSVダウンロードなどの機能は請求一覧と同様です。

合計請求書と売上集計への影響

ダッシュボードや売上分析等の売上の集計は、元になっている請求書の金額を集計対象とし、合計請求書の金額は売上の集計には使用していません。

合計請求書はあくまで「発行用に作成する」という位置づけとなっており、数字には影響しません。

請求一覧上で合算済みかどうか確認する

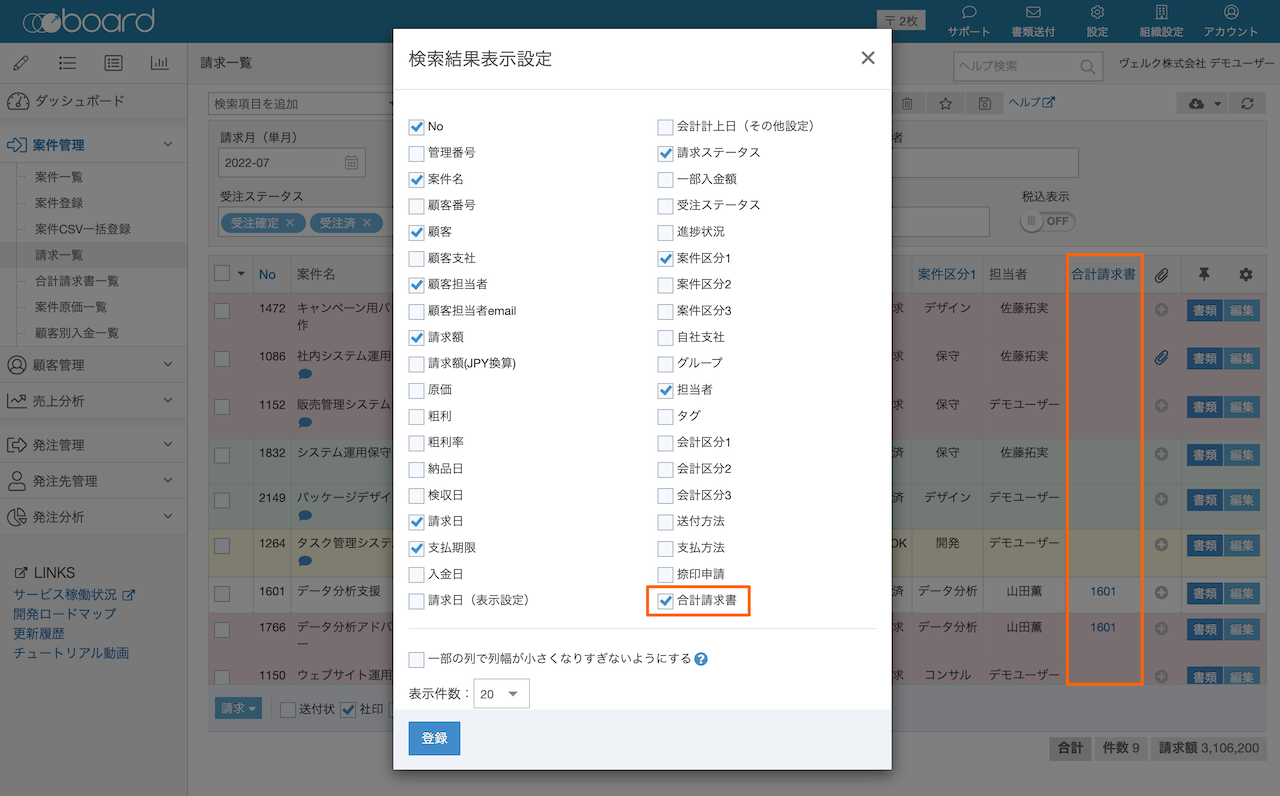

請求一覧で、合計請求書作成済みかどうか確認することができます。

請求一覧の検索結果表示設定にて「合計請求書」の項目を表示するように設定してください。(検索結果表示設定について)

そうすると、請求一覧上に合計請求書Noが表示されるようになり、合計請求書作成済みの請求書がわかるようになります。また、合計請求書Noは、合計請求書編集画面へのリンクになっています。

合計請求書に関するよくあるご質問

合計請求書を変更しても元の請求書に反映されません / 元の請求書を変更しても合計請求書に反映されません

元の請求書と合計請求書の明細の内容は、常時同期されるという仕組みではありません。一度合計請求書を作成後は切り離されていますので、修正が必要な場合は、元の請求書を変更後、合計請求書を再作成(合計請求書を削除後、再度作成)してください。

合計請求書編集画面で変更した金額が売上集計に反映されません

売上集計に反映される数字は、元の請求書の金額です。

合計請求書は「提出用」として切り離されたもので、board上の数字はすべて元の請求書の金額が使用されます。そのため、変更が必要な場合は、元の請求書を変更後、合計請求書を再作成(合計請求書を削除後、再度作成)してください。