| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限新しいタブで開く |

|---|---|---|---|---|---|

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設定次第 |

案件情報の登録で、「請求タイミング」は「一括請求」「定期請求」「分割請求」の3種類から選択できます。ここでは、「定期請求」について説明します。

*当ヘルプに関連したチュートリアル動画もあります。

定期請求は、事前に定めた請求期間内に、一定の間隔(毎月・3ヶ月ごと・1年ごとなど)で請求を行う場合に使用します。たとえば、「2024/06/01〜2024/08/31」という3ヶ月の請求期間で「毎月」の請求を行う場合は、3枚の請求書が自動的に作られます。

この際、各月の請求日には支払条件の「締日」が使われます。たとえば、締日が「月末締め」であれば毎月月末が請求日となり、「10日締め」の場合は毎月10日が請求日になります。

また、定期請求では定額が基本ですが、従量制のケースなど、請求ごとに金額が変わる場合でも対応可能です。その場合は、下方の「各月の請求金額が変動する場合」をご覧ください。

目次

定期請求の登録項目

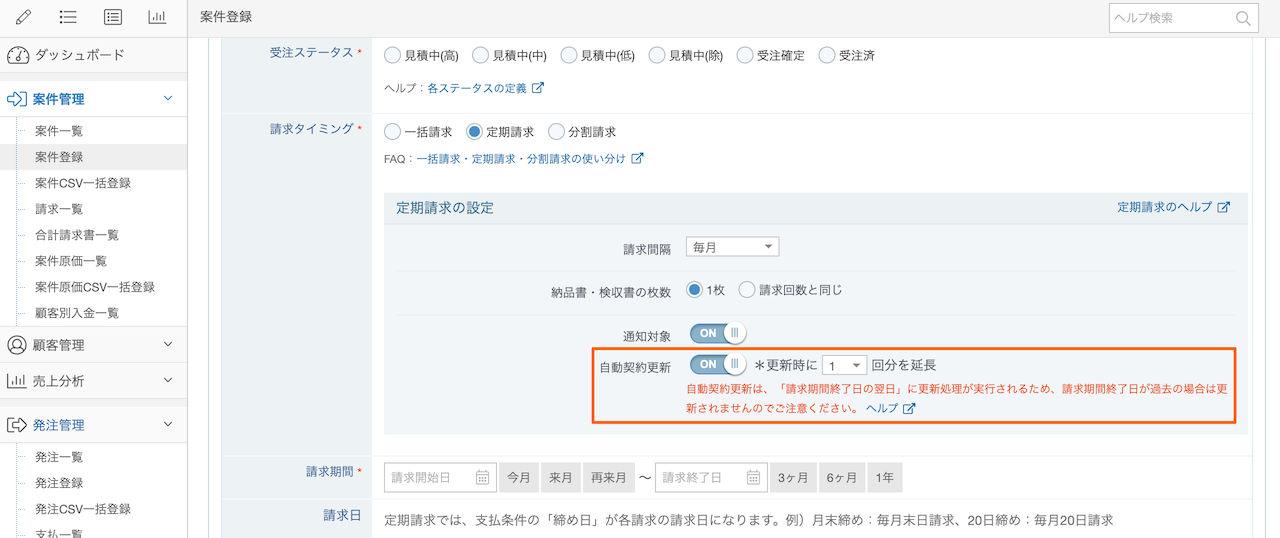

案件登録画面の「請求タイミング」で「定期請求」を選択すると、下図のように「定期請求の設定」と「請求期間」の項目が表示されます。

請求期間

「請求期間」には、請求する期間を入力してください。

定期請求は、請求期間に応じた請求書が生成される仕組みです。そのため、たとえば一度登録した後に請求期間を延長すると、その分新たに請求書が生成されます。逆に、請求期間を短縮した場合には、期間から外れた分の請求書は削除されます。

*ただし、請求期間を短縮した際に、削除対象の期間に請求済みの請求書がある場合は、短縮できないようになっています。

実際の契約期間と請求期間が異なる場合

boardの定期請求で設定する「請求期間」は、業務上の契約期間ではなく「いつからいつまで請求するか」を指定するものです。たとえば、業務上の契約期間は2024年1月〜2024年12月で、請求は2023年12月から2024年11月まで毎月行う場合(=いわゆる先払い・前払いの場合)、この「請求期間」の項目には「2023年12月〜2024年11月」と入力します。

途中で請求期間を延長する場合

途中で請求期間を延長した場合、延長された分の請求書が空の状態で新たに生成されます。

たとえば、請求期間が「2024年4月〜2024年6月」の毎月請求には4月〜6月分の3枚の請求書がありますが、この状態から請求期間を「2024年4月〜2024年9月」に延長した場合、新たに7月〜9月分の請求書が生成され、その3枚の請求書は空の状態です。

もし新たに生成された請求書にも同じ内容を反映したい場合は、すでに内容が入っている請求書の最新の月(上記の例では6月)を選択し、書類編集画面の保存オプションで「未請求の請求書・領収書へ明細を反映」を選択して保存すると、一括で反映できます。

請求間隔

請求する間隔を、毎月・2ヶ月・3ヶ月…というかたちで最大12ヶ月(毎年)まで選択できます。

たとえば、「3ヶ月ごと」の場合、「2024年4月」「2024年7月」「2024年10月」という3ヶ月ごとの請求書が作成されます。

請求間隔内の請求時期

請求間隔が「毎月」以外の場合、請求間隔内のどのタイミングに請求するかを設定できます。

たとえば、「2024年1月〜2024年6月」の契約で、3ヶ月ごとの請求間隔の場合、以下のどちらかの設定を選択できます。

- 請求間隔の最初の月:2024年1月と2024年4月に請求

- 請求間隔の最後の月:2024年3月と2024年6月に請求

前払い・後払いのどちらかによって設定を変更してください。

納品書・検収書の枚数

「納品書・検収書の枚数」の項目はデフォルトでは表示されず、「複数納品書対応」をONにした場合のみ表示されます。

詳しくは、「定期請求・分割請求時の複数納品書・検収書」をご覧ください。

通知対象

「通知対象」をONにすると、請求期間が終了する月に、その旨がダッシュボードの下図の箇所に表示されます。これにより、契約更新漏れを防ぎやすくなります。

また、「通知対象」をONにした場合は、通知機能の「請求期間終了確認」の対象にもなります。

自動契約更新

請求期間終了後、解約の意思表示がなければ自動的に契約が更新されるケースがあります。そのような案件では、「自動契約更新」をONにしてください。自動契約更新をONにすると、請求期間終了の翌日に自動的に指定期間分の契約が更新され、その案件内の「最新の月の請求書」の内容が新しく生成される請求書にコピーされます。詳しくは、ヘルプ「定期請求の自動契約更新の機能詳細」を参照してください。

*自動契約更新が行われるのは、案件の受注ステータスが 「受注確定」または「受注済」 の場合のみですので注意してください。

「更新時に○回分を延長」という設定は、延長時に、何回分の請求書を生成するかという設定です。毎月請求で「1回分」という設定の場合は1ヶ月分の請求書が生成され、「12回分」という設定の場合は12ヶ月分の請求書が生成されます。

以下に、パターンをいくつか例示します。

例1:1年間の契約で、以後は毎月自動更新

- 請求間隔:毎月

- 請求期間:2024/1/1〜2024/12/31

- 自動更新期間:1回分を延長

上記設定の場合、

- 2025/1/1になった時点で、請求期間が2024/1/1〜2025/1/31に更新

- 2025/2/1になった時点で、請求期間が2024/1/1〜2025/2/28に更新

というかたちで月初に1ヶ月分契約が延長され、その分の請求書が自動的に生成されます。

例2:1年間の契約で、自動的に同じ期間延長

- 請求間隔:毎月

- 請求期間:2024/1/1〜2024/12/31

- 自動更新期間:12回分を延長

上記設定の場合、

- 2025/1/1になった時点で、請求期間が2024/1/1〜2025/12/31に更新

というかたちで1回の更新で12回の請求分(12ヶ月分)延長され、その分の請求書が自動的に生成されます。

例3:1年に1回請求する

- 請求間隔:毎年

- 請求期間:2024/1/1〜2024/12/31

- 自動更新期間:1回分

上記設定の場合、

- 2025/1/1になった時点で、請求期間が2024/1/1〜2025/12/31に更新

- 2026/1/1になった時点で、請求期間が2024/1/1〜2026/12/31に更新

というかたちで契約が延長され、その分の請求書が自動的に生成されます。

定期請求における書類編集画面

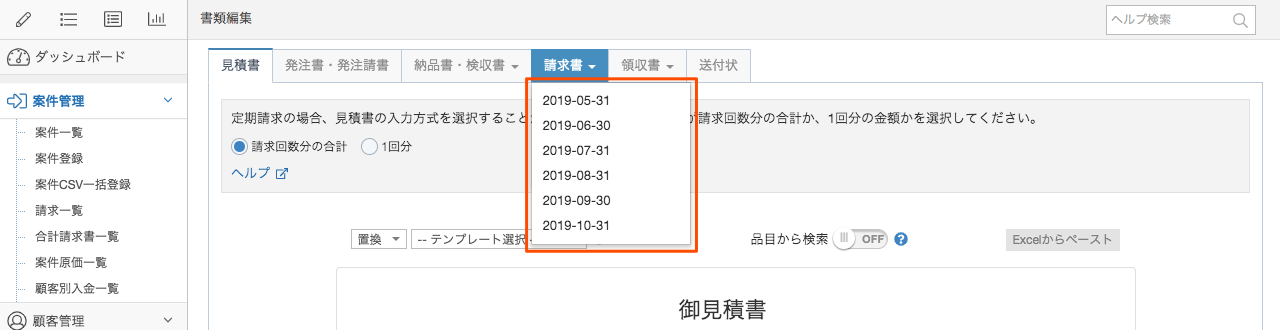

定期請求では、1つの見積書に対して複数の請求書が紐付きます。

たとえば、6ヶ月の毎月請求の場合、書類編集画面の「請求書」タブでは6つの請求日がドロップダウンリストで表示され、対象の請求日を選択すると、その請求書が表示されます。

定期請求における見積書の登録方法

前述のとおり、定期請求では、1つの見積書に対して複数の請求書が紐付きます。そのため、見積書から請求書への自動反映の仕組みは、一括請求の場合と異なります。

定期請求における見積書から請求書への自動反映の詳細については、ヘルプ「定期請求における見積書の入力方法と請求書への自動反映」をご覧ください。

各月の請求金額が変動する場合

たとえば「毎月定額の保守費用+サーバーの使用料は従量制」というように、「毎月定額+変動分」というケースはよくあります。このような場合でも、定期請求における各月の請求書は独立しているので、それぞれの明細を個別に編集することができます。

この際、もし変動分の金額が事前にわからない場合は、まず仮の金額を入力しておき、確定後に対象の月の請求書を更新してください。

なお、確定前でも大体の目安の金額を登録しておくことで、売上の見込みを把握できるため、boardでは上記のとおり、仮の金額を入れておくことをお勧めしていますが、もし請求ごとに大きく金額が異なるような場合には、まず0円で登録しておき、金額の確定後に登録するという運用もご案内しています。